休業4日以上の死傷災害が、近年増加傾向にあり、過去20年で最も高い水準にあります。

その大きな原因となっているのが「転倒」です。

令和6年(2024年)の労働災害発生状況(※令和7年5月30日公表の速報値)によると、転倒災害は全休業災害の26.8%を占め、すべての事故類型の中で圧倒的1位となっています。

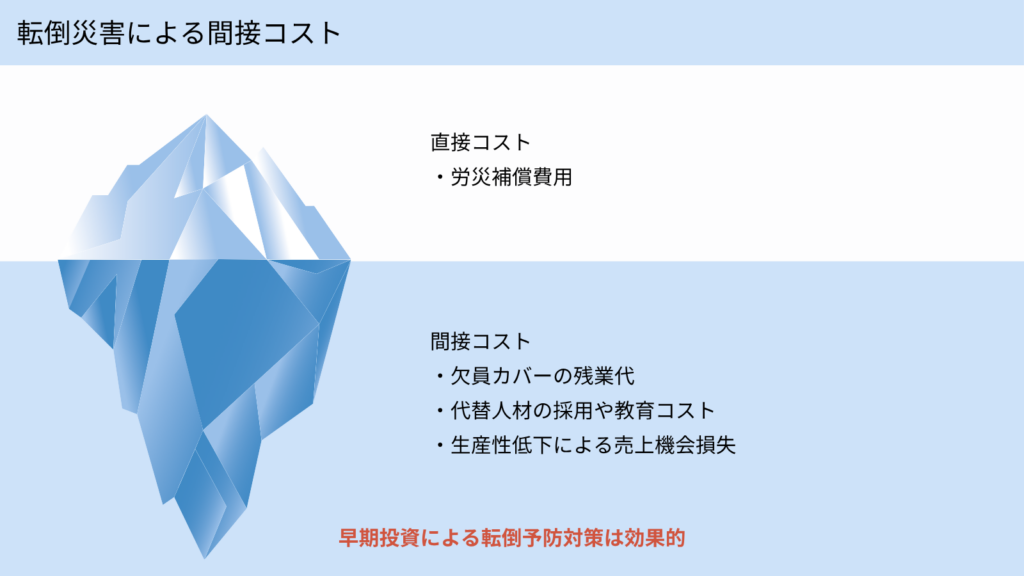

休業災害が発生すると、単なる医療費や保険料の増加だけでなく、現場の生産性低下や人員補填のためのコスト、さらには企業の信頼低下など、目に見えない損失も企業に大きな影響を与えます。

特に転倒災害は、従業員の長期離脱につながりやすく、組織全体のパフォーマンスや士気にも悪影響を及ぼします。

「最近、転倒災害が増えていると聞いて少し気になっている」

「自社でも何か対策を強化した方がいいのか悩んでいる」

そんな悩みを持つ人事・安全衛生担当者の方にこそ、この記事は役立ちます。

転倒災害が企業にもたらす本当のコストとリスクを減らす方法を解説していきます。

なぜいま、企業の転倒予防が必要なのか?

転倒災害は全休業災害の中で最も多い事故類型であり、その発生件数は年々増加しています。

この事実だけでも対策の重要性が理解できるかと思います。

しかし、この問題をさらに深刻化させ、対策を待ったなしにしている社会的背景が存在します。

ここでは、企業が「今」本気で取り組むべき理由を、その背景から解き明かします。

労働力の高齢化による転倒リスクの増大

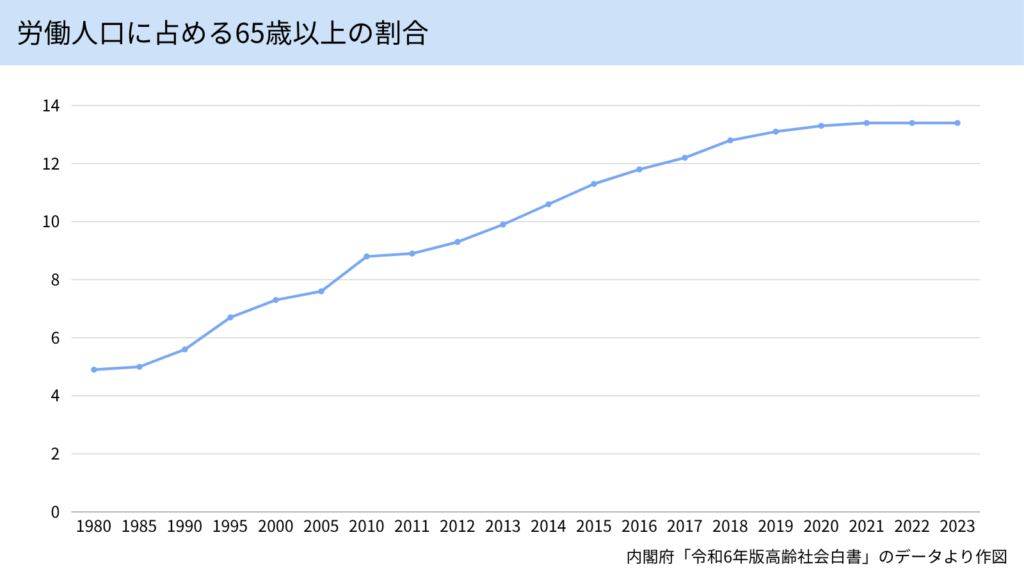

今後、日本の労働人口に占める高齢者の割合はますます高まります。

内閣府の報告によると、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は、13.4%と長期的には上昇傾向にあるとされています。

経験豊富な高齢人材が増えることは、企業にとって知識や技術の継承、職場の安定感といった大きな強みになります。

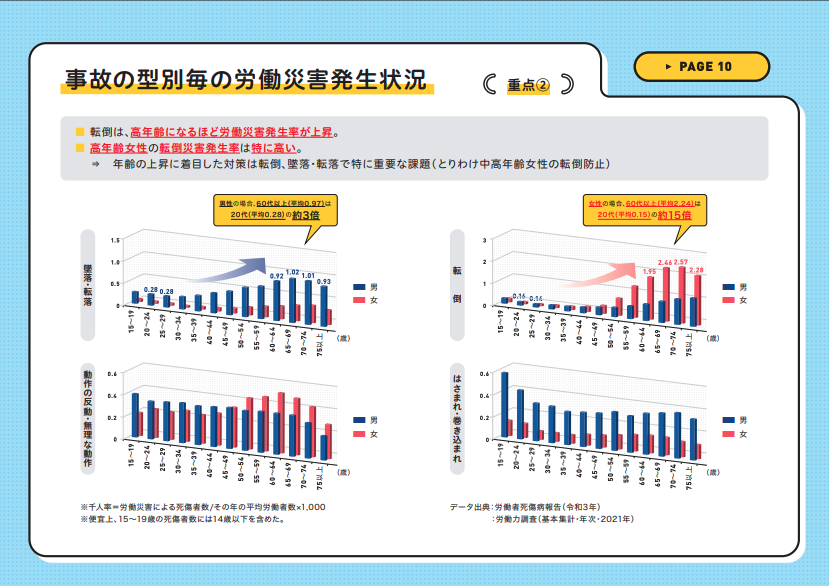

しかし一方で、加齢に伴う筋力やバランス低下により、転倒リスクは60代以降から急激に高まります。

実際、労働災害の中でも60歳以上で発生する転倒災害の割合は高く、深刻な休業や離職につながるケースも少なくありません。

高齢労働者が増える日本では、この傾向は今後さらに強まると考えられます。

だからこそ、職場全体で「転倒予防」を早期に仕組み化し、安全で長く働ける環境を整えることが、企業の持続的な成長に直結する重要な戦略になります。

法改正による企業の責任強化

2026年4月からは、高齢者労災防止対策が事業者の「努力義務」として位置付けられる予定です。

これは単なるガイドラインや推奨事項ではなく、企業が積極的に転倒災害のリスク低減に取り組むことが、社会的にも法的にも強く求められる時代が到来することを意味します。

高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」

従来は「できる範囲での対策」でも許容されていた部分が、今後は「できる限りの対策を講じる」ことが企業の責任となります。

この法改正により、企業は従来以上に積極的な取り組みが求められることになります。

例えば、現場のリスクアセスメントの徹底や、転倒災害の発生状況の定期的なモニタリング、従業員への教育・啓発活動の強化など、より具体的かつ継続的な対策が必要となるでしょう。

また、万が一対策が不十分であった場合には、社会的な批判や信頼低下、場合によっては法的な責任追及を受けるリスクも高まります。

社会的責任の観点からも、現状を正しく認識し、科学的かつ実効性のある対策を講じていくことが、今後の企業経営において不可欠です。

単なる形式的な対応ではなく、現場の実態に即した本質的な転倒災害防止策を構築し、全従業員が安全に働ける環境づくりを推進していくことが、企業の持続的成長と信頼確保につながります。

「現場慣れしていない人」の増加

近年、パートタイムや短期雇用などの働き方が増え、現場経験が浅い、または作業に十分慣れていない人が多くなっています。

こうした「現場慣れしていない」従業員は、作業の手順や危険な場所をしっかり理解できていないことがあり、転倒やつまずきといった事故にあいやすくなります。

特に、働き始めて間もない時期は、危険を予測する力や職場環境への慣れが十分ではありません。

そのため、ちょっとした不注意や判断ミスが大きな事故につながることもあります。

企業は採用直後からわかりやすい安全教育を行い、現場でのOJTや先輩社員によるサポートをしっかり行うことが大切です。

そうすることで、早い段階から事故のリスクを減らし、安全意識を根付かせることができます。

転倒災害が多い業種とは?

厚生労働省の統計によると、転倒災害はほぼすべての業種で発生していますが、特に「保健衛生業」「小売業」「製造業」などで多く報告されています。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト 労働災害統計(令和5年度)」

- 保健衛生業:患者や利用者の介助・移動時に発生しやすい

- 小売業:店舗の床や厨房など、滑りやすい場所での転倒が多い

- 製造業:作業現場の不安定な環境や、清掃・整理整頓の不備による

特に高齢労働者が多い現場では、加齢による身体機能の低下も重なり、転倒災害のリスクがさらに高まっています。

転倒による労働災害の詳細事例は以下のサイトを参考にしてください。

「たかが転倒」、会社を沈める巨大な氷山

従業員が職場で一人、転倒した。

「大した怪我じゃなくて良かった…」もし、あなたがそう胸をなでおろしているなら、その認識は非常に危険です。

労働災害の世界には「ハインリッヒの法則」という、あまりにも有名な経験則があります。

それは、1件の重大な事故(アクシデント)の背後には、29件の軽微な事故、そして実に300件もの「ヒヤリハット」(傷害には至らなかった危険な出来事)が隠れているというものです。

そのたった一つの転倒は、巨大な氷山のように、水面下にとてつもない損失を隠し持っています

そして、静かに、しかし確実にあなたの会社の経営体力を蝕んでいきます。

海の上に見える、ほんの一角の「直接コスト」

これらは、いわば目に見える請求書です。

誰もがすぐに気づく損失ですが、実は本当の恐怖はここにありません。

- 高騰する労災保険料

- 治療や休業補償のための直接的な支払い

- 担当者を何時間も拘束する、煩雑な労災手続き

これらは氷山のほんの先端。

問題の核心は、暗く冷たい水面下に潜んでいます。

水面下に潜む、経営を揺るがす「本当の脅威」

転倒災害がもたらす真のダメージは、目に見えにくい「間接コスト」です。

組織のあらゆる部分に深刻な影響を及ぼします。

生産性の深刻な低下

厚生労働省のデータによると、転倒による平均休業日数は約48.5日。

つまり、約2ヶ月もの間、貴重な戦力が現場から完全に失われるのです。

その穴は、誰が、どうやって埋めるのでしょうか?

残された従業員の疲弊とモチベーション低下

残された従業員の悲鳴と疲弊 一人の離脱は、周りの同僚への過剰な負担となって降りかかります。

終わらない残業、増えるストレス…。

「自分もいつか…」という不安は、チーム全体の士気とモチベーションを静かに奪っていきます。

それは離職率増加につながります。

顧客対応やサービス品質の低下

サービス品質の低下と顧客離れ 人手不足は、必ず製品やサービスの品質低下を招きます。

納期の遅れ、ミスの頻発、顧客対応の悪化…。

大切に築き上げてきた信頼が、ガラガラと音を立てて崩れ去るリスクと隣り合わせになります。

企業ブランドと評判の悪化リスク

「あの会社は危ない」という烙印 「労働災害が多い企業」という評判は、一瞬で広がります。

採用活動の難航、取引先からの敬遠など、企業のイメージに回復困難なダメージを与えかねません。

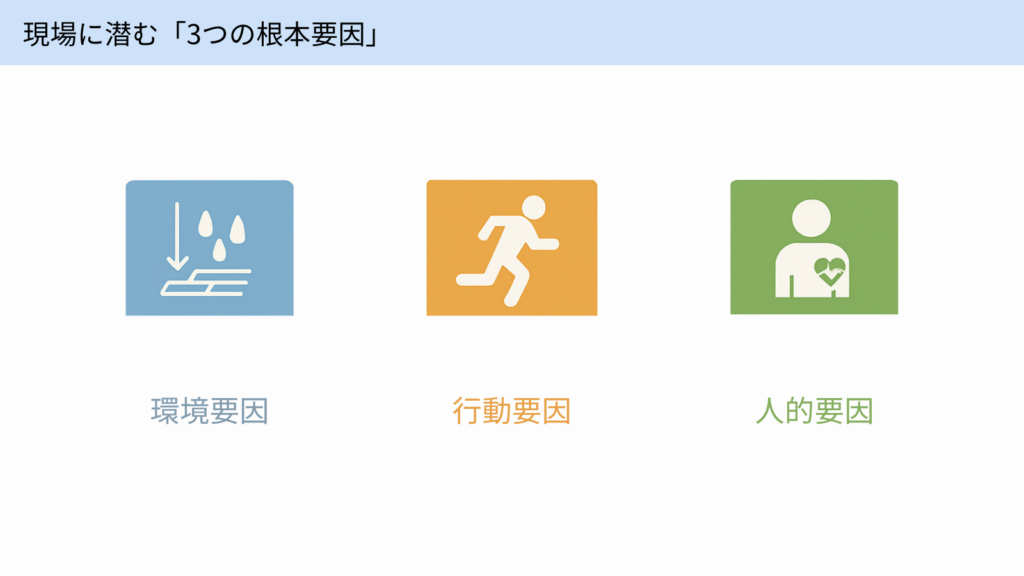

現場に潜む「3つの根本要因」

事故を本質的に防ぐには、「なぜ人は転ぶのか?」という根本原因を正しく理解することが全てのスタートラインです。

原因を知らないままの対策は、モグラ叩きと同じ。

一時的な対応に過ぎず、真のリスクは見過ごされたままです。

現場に潜む「3つの根本要因」を学ぶことで、あなたの職場のどこに危険が潜んでいるのかを的確に見抜き、効果的な対策を打てるようになります。

従業員の安全、そして会社の未来を守るために、まずは事故の本当の犯人を突き止めましょう。

【環境要因】 整備されていない職場環境

最も分かりやすく、対策しやすいのが環境に起因する要因です。

従業員がどんなに注意していても、職場自体が危険であれば事故は起こります。

①床や通路の状態

ほんの数滴の水、油、粉。

気づきにくい数センチの段差や床の凹凸、めくれたマットの端。

これら全てが、従業員を転ばせる直接的な原因となり得ます。

②不十分な明るさ

暗い通路や倉庫、西日で影が伸びる作業場など、光が不十分な場所は危険の温床です。

見えない障害物に気づくことはできません。

③整理・整頓の不備

「ちょっとだけ」と通路に置かれた資材や工具、床に伸びっぱなしの電源コード。

その「うっかり放置」が、誰かの一生を左右する事故の原因になります。

④天候による影響

雨の日の出入り口、冬場の凍結路面や結露した床など、天候は職場環境を急変させます。

【行動要因】 危険を誘発する作業の進め方

環境が完璧でも、人の「行動」がリスクを生み出します。

日々の業務に潜む、危険な行動を見直しましょう。

①急ぎや焦りのある行動

納期への焦り、次の作業への気ぜわしさから「走る」「慌てて向きを変える」。

この瞬間、転倒リスクは一気に跳ね上がります。

②不安全な動作や作業手順

荷物で視界が遮られ、とっさに手をつくこともできない状態で移動する。

脚立の天板に乗る、手すりを使わずに階段を駆け下りるなど、ルールを軽視した行動の一つ一つが、リスクを積み重ねます。

③安全教育の不足

そもそも何が危険なのか、どうすれば安全なのかを教わっていなければ、防ぎようがありません。

安全教育が不十分なことは、会社側の責任です。

【人的要因】 従業員個人の心身の状態

見落とされがちですが、最も重要なのが「人」そのものの状態です。

同じ人でも、昨日と今日ではコンディションが違います。

①加齢に伴う身体機能の変化

誰にでも訪れる筋力やバランス能力の低下。

若い頃と同じ感覚で動いた時、身体がついてこないことがあります。

②健康状態、疲労、服薬

睡眠不足による集中力の低下、ストレスによる注意散漫、めまい、そして降圧剤などの薬の副作用。

これらは目に見えない転倒要因です。

③不適切な履物や服装

かかとがすり減った靴、滑りやすいサンダル、大きすぎる安全靴。

足元に合わない履物は、転倒の引き金を引くのに十分です。

企業における転倒は「作業環境」「作業方法」「作業者の特性」が複雑に絡み合って発生します。

したがって、物理的な対策(床材の改善や整理整頓)だけでなく、作業手順の見直しや従業員の健康管理・教育、安全文化の醸成など、多角的なアプローチが重要です。

企業での転倒予防対策は「評価」がカギ

転倒災害を防ぐためには、ただ対策を実施するだけでは不十分です。

「本当に効果が出ているのか?」「どこに課題が残っているのか?」をしっかり評価することで、初めて意味のある改善や継続的な対策が実現できます。

評価を怠ると、対策が形だけになり、転倒予防の効果も半減してしまいます。

ここからはより具体的な評価方法について解説していきます。

転倒予防のための4つの評価ステップ

転倒災害を減らすには、「何となく安全そう」ではなく、数字と事実に基づく評価が欠かせません。

以下の4つの指標・手法を活用し、継続的にチェックすることを推奨しています。

転倒災害発生件数のモニタリング

①年間・月間の発生件数を表やグラフで記録

②発生時間帯、場所、天候、作業内容もあわせて分析

③増加傾向や特定の条件下での集中発生を把握

リスクアセスメントの実施状況

①各職場で「床の状態」「照明」「通路確保」など危険要因を洗い出し

②重要度と発生可能性を点数化(例:5段階評価)

③実施率、改善までにかかった日数、残存リスクを記録

現場パトロール・チェックリスト

①「転倒リスクチェックリスト」を週1回以上活用

②発見→改善完了までの経過を記録し、写真で残す

従業員アンケート

①「危ないと感じる場所」「ヒヤリ・ハット経験」「安全教育の理解度」を質問

②回答結果を数値化(%表示)し、部署ごとの意識差を把握

③集計結果を全員に共有して改善意識を高める

この4つを定期的に回すことで、

「見えないリスク」→「数値化された課題」→「現場に落とし込む対策」

という循環が生まれ、転倒ゼロに向けた動きが加速します。

明日から始める2つの転倒予防対策

「転倒防止の重要性は理解したけど、何から手をつければいいのか分からない」

そんな現場の声に応えて、明日から実践可能で費用対効果の高い転倒予防策を2つ紹介していきます。

職場の危険を「見える化」する環境づくり

ちょっとした一手間で、職場の安全は劇的に向上します。

危ない段差に「警告のサイン」

見過ごしがちな2cm以上の段差には、注意喚起の黄色いテープを貼りましょう。

階段の端には滑り止めを設置するだけで、大きな事故を防ぐ第一歩になります。

足元のゴチャゴチャは「コード専用レーン」

通路に伸びたコードは、転倒の大きな原因です。

専用カバーで保護し、誰もが余裕をもって通れる幅を常に確保しましょう。

ツルッと滑る床は「即乾燥」

水濡れした床は非常に危険です。

清掃中や水濡れ発生時には必ずスリップサインを立てましょう。

作業後は床が完全に乾いたかを確認する習慣作りが大切です。

転倒しない身体づくり

仕事の合間に、自分の身体をメンテナンス。

プロお墨付きの簡単エクササイズで、「転ばない身体」を手に入れましょう。

1. 椅子からの立ち上がり運動

①背もたれのある椅子に浅く腰掛け、両手は太ももに置く

②ゆっくり立ち上がり、再びゆっくり座る

③10回×2セット(無理のない範囲で)

【ポイント】

太もも・お尻の筋力アップで日常動作が安定!

2. 片足立ち

①机などを軽く持ち、片足を床から5cmほど上げる

②そのまま10~30秒キープ

③左右各2回ずつ

【ポイント】

バランス感覚を養い、転倒リスクを減らします。

安全な場所で無理なく行いましょう。

3. つま先立ち・かかと立ち

①壁や机に触れて、つま先立ちで5秒キープ

②かかと立ちで5秒キープ

②これを10回繰り返す

【ポイント】

ふくらはぎやすねの筋肉を鍛え、つまずき・ふらつきを防止!

経営層を動かし予算を獲得する「必勝のロジック」

「経営層にどう説明すれば納得してもらえるのか分からない…」

「良い提案だと分かっていても、予算の壁が高い…」

そんな悩みや不安を抱えていませんか?

実は、同じような声が多くの安全衛生担当者や人事、保健師の方から寄せられています。

ここでは、そうした現場のリアルな課題を解決し、経営層の心を動かして予算を獲得するための「実践的なロジック」を、具体的なストーリーとともにご紹介します。

「コスト」ではなく「戦略的投資」として伝える

転倒予防対策を単なる「コスト」として説明していませんか?

実は、経営層が本当に動くのは「戦略的投資」としての価値を理解したときです。

転倒予防対策を経営層に提案する際には、まず健康経営との強い結びつきを伝えることが重要です。

経済産業省が認定する「健康経営優良法人」では、労働災害防止が大きな評価項目となっており、この認定を受けた企業は市場でも高く評価される傾向があります。

その結果、企業イメージや採用力の向上にも直結します。

そして、従業員の安全への投資は単なるコストではなく、生産性の向上や人材の定着、企業価値の向上に直結する「攻め」の経営戦略であることを強調しましょう。

このような視点を経営層に示すことで、より前向きな意思決定を引き出すことができます。

自己負担を激減させる「エイジフレンドリー補助金」

エイジフレンドリー補助金を活用すれば、転倒予防対策にかかる企業の自己負担を大幅に削減し、より質の高い安全対策を実現できます。

対策費用の最大2/3(上限100万円)を国がサポートしてくれる非常に心強い制度です。

コスト面のハードルを一気に下げ、今まで諦めていた取り組みも現実的な選択肢となります。

たとえば、

- 専門家による運動指導費用

- 体力測定機器の購入

- 安全教育用機材の導入

- 作業環境の改善工事

など転倒予防に必要な幅広い経費が補助対象となります。

申請の流れも明確で、

①労働局への事前相談

②計画書の作成・提出

③採択後の事業実施

④実績報告・精算

というステップで進められます。

このように、エイジフレンドリー補助金を活用すれば、企業の自己負担を抑えつつ、本格的な転倒予防対策を導入できます。

※転倒防止のための運動指導コースは、予算額に達したため申請を締め切りました。

「うちでもできる!」と実感できる成功事例

実際に成果を上げている企業の取り組みをご紹介します。

たとえば、三菱ケミカル株式会社では、床の滑り止めや照明の改善といった環境面の工夫に加え、独自体操の見直しや身体機能向上プログラムを導入。

その結果、転倒災害を削減することに成功しました。

また、花王株式会社では、約3,800名を対象に、動画を用いた転倒防止の啓発活動を実施しました。

配信された動画は、前半5分が情報提供、後半5分がセルフチェックとトレーニングで構成されており、この取り組みの結果、転倒による災害件数は前年から減少しました。

このように、「環境改善」と「身体づくり」の両面からアプローチすることで、目に見える成果が生まれています。

「うちの会社でもできそう!」と感じた今がチャンスです。

同業他社に先んじて、転倒災害ゼロの職場を目指しませんか?

さあ、あなたの会社を「転ばない職場」へ!

転倒予防は、単なるリスク管理ではありません。

それは、すべての従業員が健康で働ける職場づくりの第一歩です。

「未来の労働力不足時代に選ばれる企業」になるためのまさに戦略的な取り組みなのです。

少子高齢化が進む今、60歳を超えても活躍できる従業員は、企業にとってかけがえのない財産です。

その大切な人材を転倒災害で失うことは、企業にとって大きな損失となりかねません。

まずは、紹介したチェックリストを片手に、職場を歩いてみてください。

そして、次回の経営会議で、ここでご紹介したロジックを活用して提案してみましょう。

転倒災害が起きない安全な職場をつくり、安心して働ける会社、そして業界をリードする存在にしていきましょう。