こんなお悩みありませんか?

「この患者さんの評価、どこから始めれば…」

「週末もまた、勉強会のスライド作りか…」

「文献を探しているけど、なかなか見つからない…」

そんな日々の中で、情熱が少しずつすり減っていくような感覚はありませんか?

患者さんを良くしたい、もっと学びたい。

その想いは本物なのに、終わらない記録業務や調べものに追われ、気づけば深夜。

プライベートを削って勉強しても、知識が追いつかない焦り。

そんな経験は、多くのリハビリ職が一度は感じたことがあるのではないでしょうか?

【私の変化ストーリー】

私自身も、数年前までは同じ悩みを抱えていました。

「努力しているのに、なぜ時間が足りないのだろう?」

そう思いながら出口の見えないトンネルを歩んでいたとき、出会ったのがAIでした。

最初は「自分には難しそう」と距離を感じていましたが、少しずつ活用法を学び、実際の臨床や学習に取り入れてみると、働き方は大きく変わりました。

【具体的な変化】

丸一日かかっていた勉強会の資料作成 → わずか30分で完成!

その分の時間を新しい学びや家族との時間にあてられるようになり、仕事とプライベートの両方が充実しました。

【この記事を読んで得られること】

この記事では、私自身が試行錯誤の中で見つけた「リハビリ職に役立つAI活用術」をお伝えします。

AIは、忙しい私たちにとって「時間を取り戻すための強力なパートナー」になり得ます。

この一歩が、あなたの働き方をより良くするきっかけになるでしょう。

公式LINEではリハビリ職が活用するべき最新のAI情報を公開しています。

今なら公式LINEの友達追加で豪華特典を無料配布!

“ググる”のはもう古い?AIで臨床の疑問を秒速解決する

日々の臨床で浮かび上がる「これって、どうなんだろう?」という素朴な疑問。

これまでは一つひとつ検索し、膨大な情報の中から信頼できる情報を探すのが当たり前でした。

しかし、その時間と手間は決して少なくありません。

この章では、そんな臨床現場の「知りたい」に応えるための、情報収集術を紹介します。

世界中の論文から根拠のある答えをまとめてくれるAIリサーチツール。

「DeepResearch」の使い方から、得られた情報をもとに思考を深めるための対話型AIとの「壁打ち」テクニックまで。

「検索」から一歩進んだ、思考を加速させるAIの活用法を具体的に解説していきます。

漠然とした疑問に「エビデンス」で道筋を示す、DeepResearch

臨床をしていると、ふとこんな疑問が浮かぶことはありませんか?

- 「変形性膝関節症に効く運動療法って、結局どれが一番いいの?」

- 「腰痛患者にストレッチは本当に効果あるのかな?」

今までは Googleで検索して、上から順にサイトを開いてという方法が当たり前でしたよね。

でも実際は、信頼できる情報にたどり着くまで時間がかかることが多い。

文献を調べようと思ってもなかなか見つけられない。

そこで役立つのが AIを使ったリサーチツールです。

今回はその代表として「DeepResearch」を紹介します。

DeepResearchは単に検索結果を並べるのではなく、世界中の論文を対象にして「質問に対して根拠のある答え」をまとめて返してくれるのが特徴です。

DeepResearchはChatGPT、Gemini、Perplexityなどの生成AIで使えます。

実際に「変形性膝関節症に効果的な運動療法」を調べる方法を解説していきます。

※今回はChatGPT。(他の生成AIでも可能です)

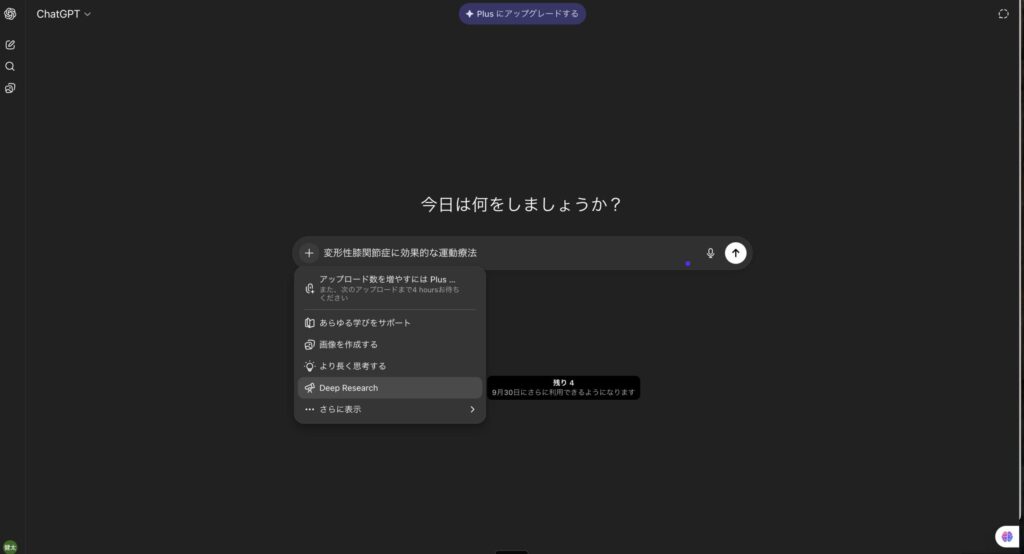

①「+」を押して、DeepResearchを選択する。

②調べたい内容を入力する。

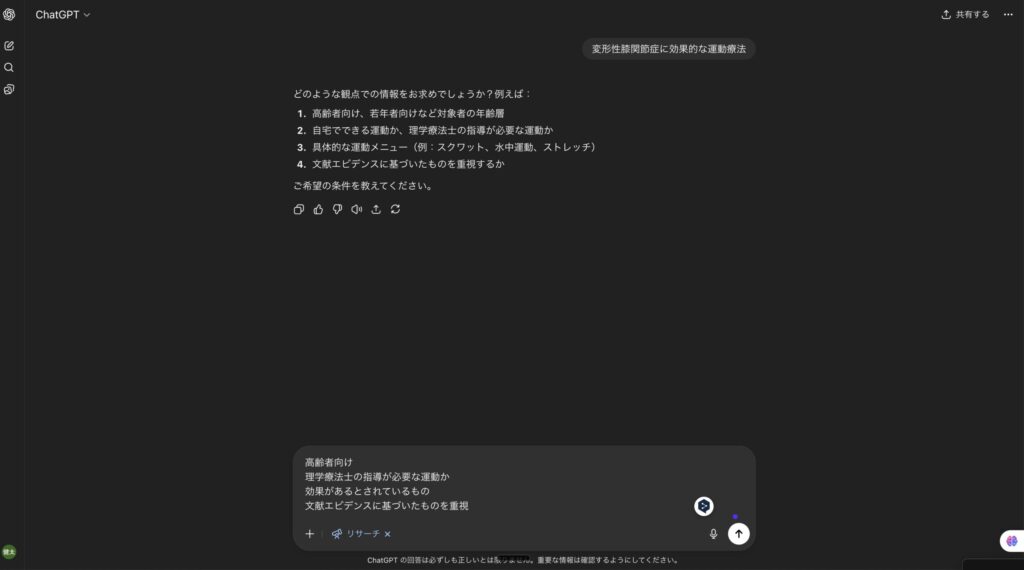

③質問に対して回答する。

④DeepResearchが始まるので10分程度待つ。

⑤完成

これだけの作業時間で知りたい情報を出典つきで返してくれます。

なんとなくの答えではなく、信頼できるエビデンスに基づいた情報を最初から得られます。

思考を加速させる「AI壁打ち」情報収集術

DeepResearchで「何が有効か」がわかったら、次は「どうやるのか?」を掘り下げていきましょう。

たとえば「筋力トレーニングが有効」と出てきた場合、次に気になるのは

- 具体的にどんな運動をすればいいの?

- どんな患者さんに適応できる?

- 注意点やリスクは?

ここで役立つのが、ChatGPTやGeminiといった対話型AIです。

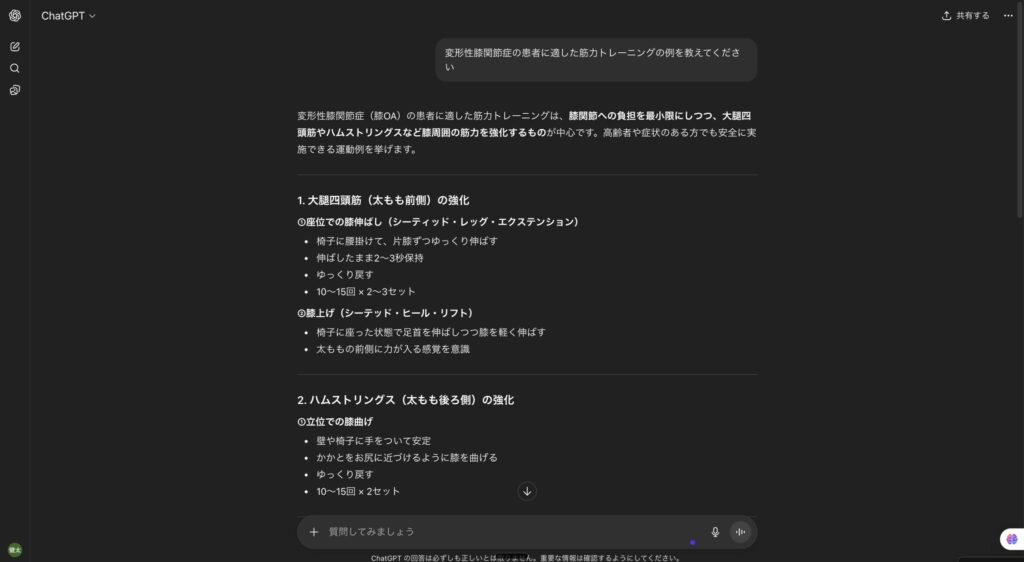

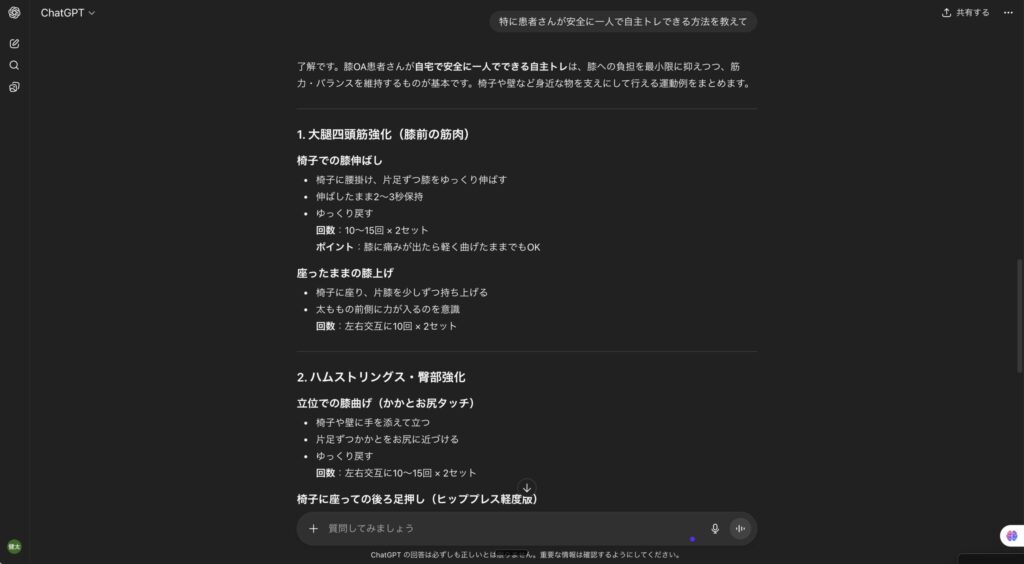

実際に「変形性膝関節症の患者に適した筋力トレーニングの例を教えてください」と入力してみます。

すると、臨床に直結する具体的な提案を返してくれます。

まるで先輩や指導者に質問して答えてもらうような感覚で、壁打ちのように質問を繰り返せば、思考が整理され、理解が深まっていきます。

生成AIの良いところは壁打ちができる点です。

Google検索や文献検索では

「何か調べたい情報と違うんだよな」

「でもこれどう検索したら、その知りたい情報が手に入るかな」

検索する際に、言語化が難しいという課題がありました。

しかし、生成AIを活用することでそんなストレスは激減します。

ただ思ったことをAIに伝えることで、それに適した答えが返ってくるようになります。

AIはただの情報提供者ではなく、「考えを磨く相手」として使えるのです。

集めた情報を統合し、あなただけの「AI臨床ブレイン」を作る

論文や研修資料など、日々多くの情報をインプットしても、いざという時に「あの情報、どこにやったっけ?」と探し出せなければ意味がありません。

本当に価値があるのは、集めた知識を整理し、そして新しい気づきに繋げることです。

この章では散らばった情報を一元化し、あなただけの思考パートナーとなる「AI臨床ブレイン」を構築する方法を解説します。

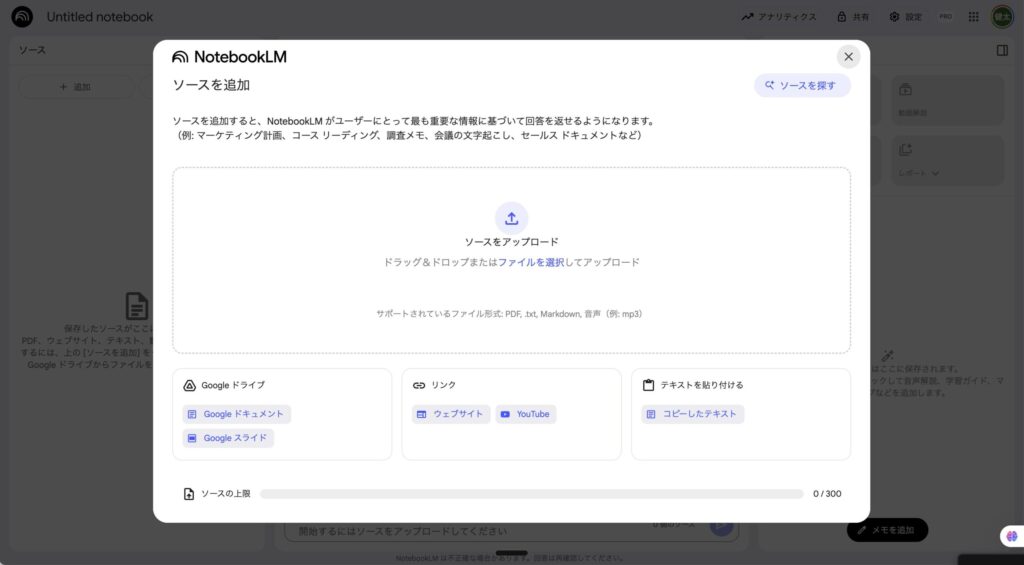

まずは、PDFやメモを放り込むだけで自分専用のデータベースを構築できる「NotebookLM」の基本的な使い方を紹介。

次に、そのデータベースを活用し、複数の資料をAIに議論させることで、点と点だった知識が線になる「横断的ブレインストーミング」という応用テクニックまで、具体的なステップで解説していきます。

究極の相棒!NotebookLMで知識を整理・統合する

日々の臨床で

「どこにあの論文を書いたっけ?」

「研修会の資料が探せない…」

ということはありませんか?

NotebookLMは、散らばった情報をひとつの知識ベースにまとめてくれる心強い相棒です。

研修会でもらったPDFや学会スライド、自分の臨床メモをアップロードしてみましょう。

今回は「日本人の食事摂取基準(2025年版)をアップロードしてみます。

例えば、「日本の現状について」調べてみたいと思います。

するとNotebookLMは、PDFに記載されている情報を元に回答を出力してくれます。

引用元も記してくれるので、どこを参考にしたのかすぐに分かります。

今回の場合は資料を元に作成しましたが、お気に入りの文献や研修会資料をまとめてアップロードしておくことで自分専用の「臨床データベース」になります。

ガイドラインやYouTubeをアップロードしたりできます。

検索しても出てこない自分だけの知識が、すぐ呼び出せる形でストックされる。これがNotebookLMの最大の強みです。

参考:NotebookLM

AIに論文同士を議論させる「横断的ブレインストーミング」

臨床で本当に役立つのは「知識をどう結びつけるか」です。

NotebookLMは、複数の論文やガイドラインを読み込ませることで、議論をさせることができます。

例えば、「このRCT論文と最新ガイドライン、両者の共通点と相違点は?」と聞いてみましょう。

すると、これまでバラバラに存在していた知識が線で結ばれ、まるで臨床カンファレンスをしているかのように整理されます。

その結果、臨床判断に必要なエビデンスの優先度が見えたり、新しい研究テーマの種が浮かんできたりします。

面倒なスライド作成をAIに”丸投げ”する

院内勉強会や研修会でのプレゼンテーション。

本来は知識を共有するための重要な機会ですが、あまりに多くの時間を奪われていないでしょうか?

構成を考え、原稿を書き、デザインを整える…

その時間のかかる作業から、あなたを解放します。

この章で紹介するのは、スライド作成の全工程をAIに“丸投げ”する超効率化テクニックです。

まずは、ChatGPTやGeminiを使い、プレゼンのテーマを伝えるだけで構成案と原稿を数分で完成させる方法を解説。

続いて、その原稿を別のAIツールに渡すだけで、デザインやイラストまで含めたスライド一式を自動で生成する驚きの方法を紹介します。

これまで何時間もかかっていた作業を、AIとのシンプルなやり取りだけで終わらせましょう。

構成案から原稿までを3分で!「スライド設計」自動化テクニック

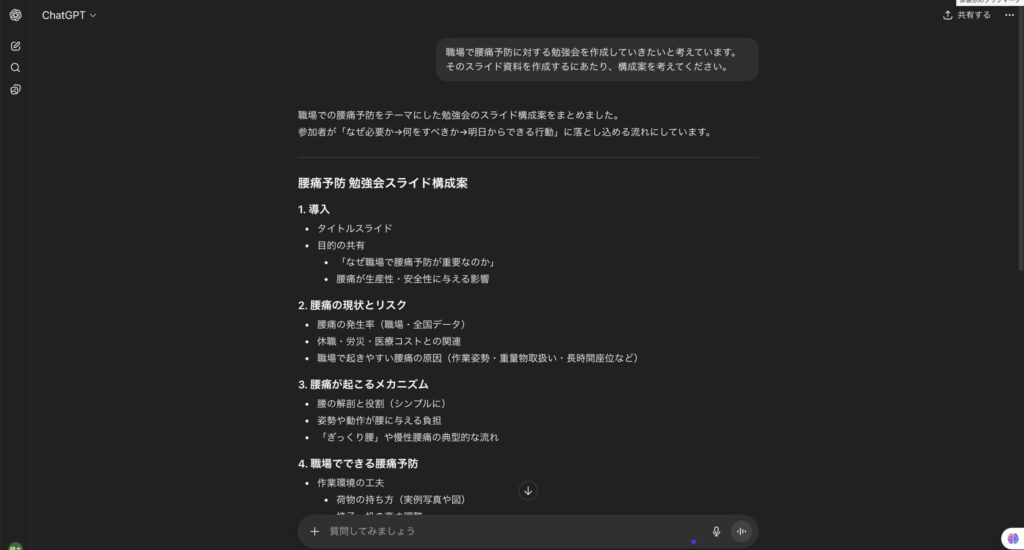

院内勉強会や研修で必ず悩むのが、「スライドの流れをどう組み立てるか」という点です。

ゼロから構成を考え、聞き手に伝わるよう原稿を準備するのは想像以上に時間がかかります。

ここで活躍するのがChatGPTやGeminiなどの生成AIです。

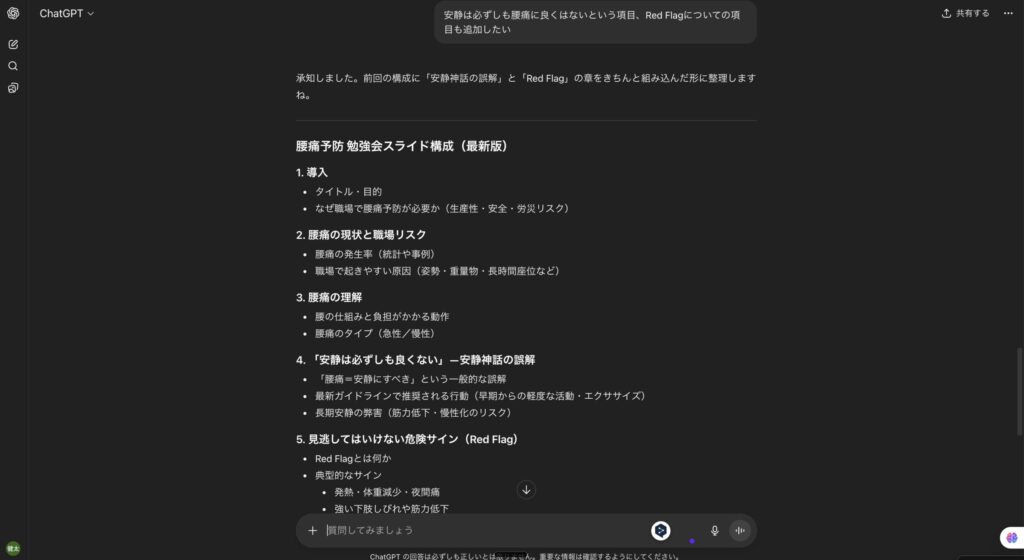

テーマ(例:「腰痛予防」)を入力するだけで、聞き手に合わせたスライド構成をそのまま使える形で自動生成してくれます。

出力された案を確認して、追加したい項目などを壁打ちしていきます。

従来なら数時間かかった作業が、わずか数分で整う。

これにより「考える時間」を大幅に節約し、本当に必要な臨床判断やメッセージ磨きに集中できます。

プロンプト一発で完成!「デザインの自動生成」

スライドの設計ができたら、次のハードルはデザインです。

「見やすく整える」

「図やイラストを探す」

といった作業は、医療現場の多忙な日常では負担が大きいもの。

そこで登場するのが Genspark。

先ほど生成した構成案をそのまま流し込むだけで、スライドデザインからテキスト配置、さらにはイラストまで自動で仕上げてくれます。

10分ほど待つと完成します。

待機中は別のタスクをこなす、家事をして過ごしましょう。

微調整は必要ですが、短時間でこれだけのスライドが出力されます。

プロンプト一発で完成する流れを見てもらえば、AIに任せる便利さを直感的に理解できるはずです。

これまで「避けて通れなかった面倒」を丸ごと任せられることで、臨床現場での資料作成が一気にラクになります。

参考:Genspark

リハビリ職がAIを活用する上での注意点

文章やアイデアを生成する「生成AI」を利用する機会はますます増えていくでしょう。

その際、以下の2点は情報漏洩や医療過誤を防ぐための「鉄則」として、必ず遵守してください。

個人情報・機密情報は絶対に入力しない

患者さんの氏名、住所、生年月日、カルテ番号、具体的な病歴など、個人が特定できる情報は、絶対にAIの入力画面(プロンプト)に直接書き込まないでください。

入力した情報が、AIの開発会社にデータとして送信され、AIの学習に利用されたり、予期せぬ形で外部に漏洩したりする危険性があります。

患者さんの許可なく個人情報を第三者(この場合はAIサービス)に提供することは、職業倫理および法的義務に反します。

相談したい症例がある場合は、「60代男性、脳梗塞右片麻痺、上肢の随意運動に課題あり」のように、個人が特定できない形に情報を匿名化・抽象化してから入力してください。

施設の内部情報や未公開の研究データなども同様に扱います。

「もっともらしい嘘」をつく(ハルシネーション)

AIは事実に基づかない情報や、存在しない論文・治療法などを、さも事実であるかのように、もっともらしく生成することがあります。

これを「ハルシネーション」と呼びます。

そもそもAIは、単語と言葉のつながりの確率を計算して文章を生成しているだけで、その内容が「真実か嘘か」を理解しているわけではありません。

そのため、平然と嘘の情報を出力してしまう可能性があるのです。

- 「〇〇という最新のリハビリ評価法があります」と、存在しない手技を提案される。

- 架空の研究者や論文を引用して、特定の治療法の有効性を主張する。

- 誤った禁忌事項を提示し、本来実施すべき訓練を抑制してしまう。

そのため、AIが提示した情報は決して鵜呑みにせず、必ず一次情報(信頼できる医学論文、学会のガイドライン、専門書など)で裏付けを取る習慣を徹底してください。

AIはあくまで「アイデアの壁打ち相手」や「文章作成の補助」と割り切り、最終的な真偽の判断は専門家である自分自身の責任で行う必要があります。

公式LINEの友達追加で豪華特典を配布

公式LINEではリハビリ職が活用するべき最新のAI情報を公開しています。

今なら公式LINEの友達追加で豪華特典を無料配布!

少しでもAIに興味がある方はぜひ友達登録してみてください。

【もらえる特典】

特典①: 出力の質が向上!リハビリ職のための場面別プロンプト集

・ DeepResearchでの情報収集プロンプト

・ 勉強会で120%満足される!スライド構成案作成プロンプト

・ Genspark用:スライド自動生成最終プロンプト

特典②: 【最新版】明日から使える13のAIツールリスト