人材不足が深刻化する中、企業にとってメンタルヘルスは「無視できない経営リスク」です。

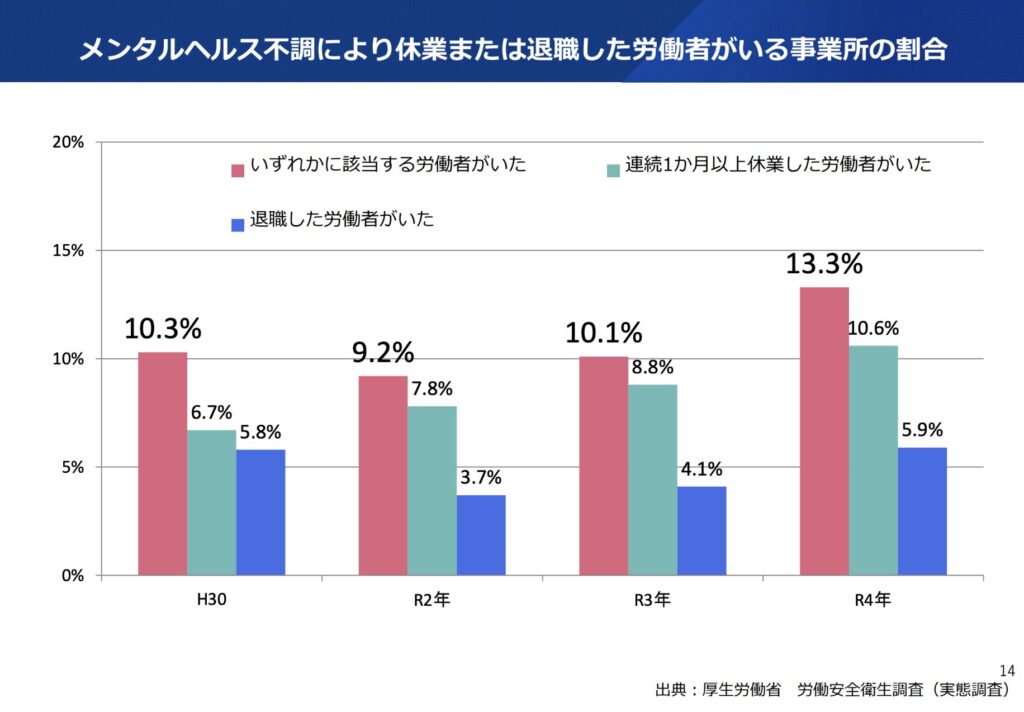

実際、厚生労働省の調査では13.5%の事業所で、メンタル不調による休業・退職者が発生していると報告されています。

さらに、こうした人材流出が現場の業務負担を加速させ、新たな不調・離職を呼び込む「負のスパイラル」も懸念されています。

この連鎖を断ち切るには、早期の気づきと根拠のあるメンタルヘルス対策の導入が欠かせません。

本記事では、企業が今すぐ始められる「メンタル不調の見える化」と「定着率向上のための実践的対策」を、最新データとともに解説します。

なぜ 「メンタルヘルス」 が経営の最重要課題なのか

職場の生産性を守り、従業員の離職を防ぎ、組織としての持続可能性を高める。

そのすべての出発点にあるのが「メンタルヘルス対策」です。

では、なぜこれほどまでに“心の健康”が、経営にとって最重要のテーマとなっているのでしょうか。

その理由は、大きく3つあります。

「人が辞めない会社」は、メンタルヘルスから始まるから

メンタルヘルス不調を理由に、休業・離職に至る従業員が増加しています。

特に中小企業では、一人ひとりが貴重な戦力であり、その離脱は経営に直結する痛手です。

いま多くの職場では次のような負の連鎖が進行しています。

- 不調による長期の戦線離脱

- その穴を埋めるために、業務が一部の人に集中

- 残った社員にストレスと疲弊が蓄積

- 結果として、さらに離職者が増える

このループを放置すれば、「人材が定着しない企業」という印象を持たれ、

- 採用力

- 定着率

- 生産性

すべてに深刻な影響を及ぼします。

いま、メンタルヘルスへの投資は「人を守る」だけでなく、「組織を守る」最重要施策です。

このスパイラルをどこで断ち切るか。

それが、未来の組織の強さを決めます。

経済的損失に大きく関わるから

メンタルヘルス対策は、人手不足だけでなく企業の財務面にも大きな影響を及ぼします。

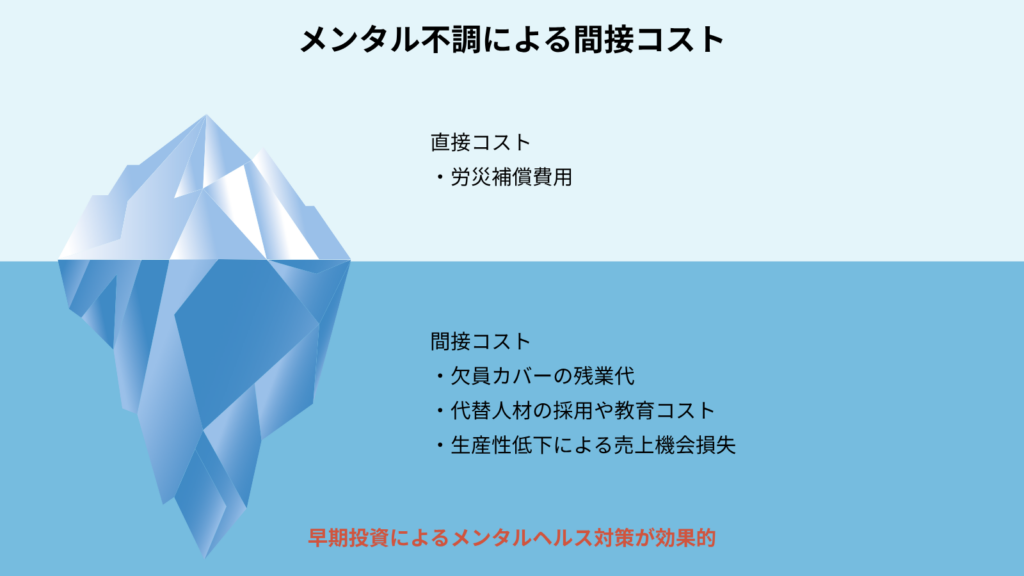

代表的なコストとしてまず挙げられるのが、労災補償費用です。

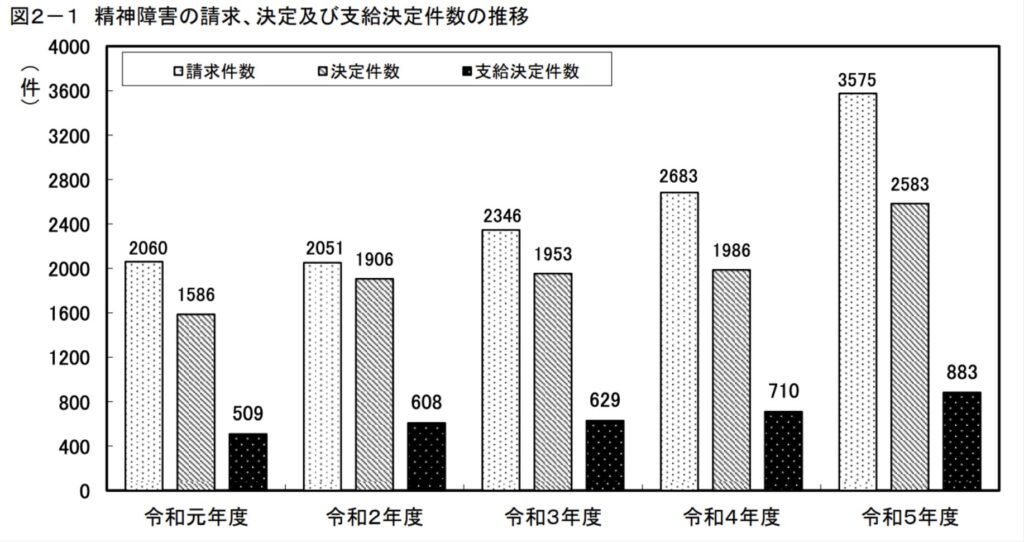

厚生労働省の発表では、精神障害による労災請求件数は過去最多(2023年度)を更新し、今後も補償負担の増加が予測されます。

しかし、これは氷山の一角に過ぎません。

メンタル不調者が出た場合、企業には次のような間接コストも発生します。

- 不調者の欠員をカバーする他職員の残業代

- 代替人材の採用費用・教育コスト

- 業務生産性の低下による売上機会の損失

- チーム内の雰囲気悪化による職場満足度の低下

メンタル不調の経済的損失は合計すると多大な額になってきます。

早い段階でメンタルヘルス対策に投資する方が企業にとって効果的です。

メンタルヘルスは生産性に最も強く影響するから

職場の生産性を高めたいなら、真っ先に取り組むべきは「メンタルヘルス対策」です。

心の健康は他のどの要因よりも、生産性に強く影響することが明らかになっているからです。

実際に、英国で約3万人を対象に行われた大規模調査では、以下の4つの要素が従業員の生産性にどう影響するかが検証されました。

- 心の健康状態(メンタルヘルス)

- 身体的健康状態(フィジカルヘルス)

- 職務特性(仕事量、裁量、役割の明確さ)

- 組織からの支援(上司・同僚のサポートなど)

その結果、最も強い相関を示したのがメンタルヘルスであり、心の不調が生産性を著しく低下させることが統計的に示されたのです。

出典:Stepanek et al., J Occup Environ Med, 2019

つまり、メンタル不調は「なんとなくやる気が出ない」といった曖昧な話ではなく、企業の成果に直結する重大リスクです。

だからこそ、メンタルヘルスは個人の問題ではなく、組織全体で取り組むべき経営課題なのです。

メンタルヘルス不調が起こるメカニズム

多くのメンタル不調は、症状が進行してから医療機関で診断され、初めて認識されます。

「なんとなく調子が悪い」という段階では見過ごされやすく、対応が後手になりがちです。

だからこそ重要なのが、「症状が出る前」のストレス反応を理解しておくことです。

メンタル不調は、いきなり発症するのではなく、日々の負荷が少しずつ積み重なって起こるもの。

その流れを知っていれば、早い段階で兆候に気づき、悪化を防ぐことができます。

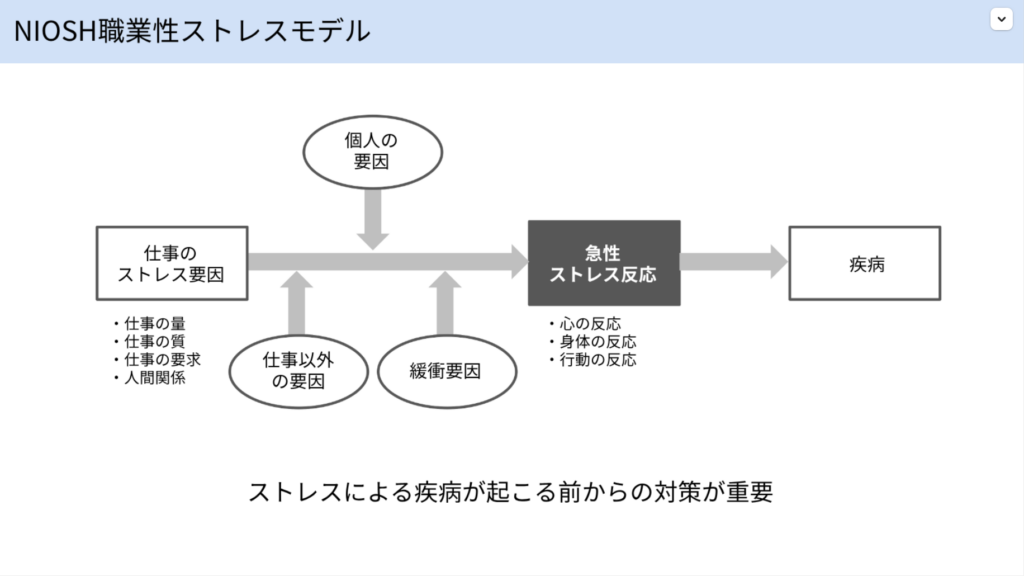

その代表的な考え方が、NIOSH職業性ストレスモデルです。

メンタル不調の発生には、次の3つのストレス要因が複合的に関係するとされています。

- 仕事のストレス要因(長時間労働、裁量の少なさ、人間関係)

- 仕事以外の要因(家庭の事情、経済的負担、介護など私生活のストレス)

- 個人要因(性格特性、ストレス耐性、過去の経験)

これらのストレス要因が積み重なることで、急性ストレス反応が引き起こされます。

一方で、職場のサポートや相談環境などの「緩衝要因」が適切に働くと、ストレス反応を和らげることができます。

このモデルはすべてを説明できるわけではありませんが、職場のどこにストレス要因が潜んでいるのかを構造的に把握するためのフレームワークとして有効です。

原因が見えれば、対策も明確になります。

厚生労働省の調査が示す強いストレス要因TOP5

厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査」によると、労働者が感じている強いストレスの原因は、以下のようになっています。

- 仕事の量(36.3%)

- 仕事の失敗・責任の発生(35.9%)

- 仕事の質(27.1%)

- 対人関係(セクハラ・パワハラ含む)(26.2%)

- 会社の将来性(23.1%)

出典:令和4年労働安全衛生調査

これらの結果からもわかるように、職場では多くの人が業務負担や人間関係に悩んでいます。

そのため、ストレス対策に取り組む際には、まずこれらのよくある主要因から優先的に見直すことが効果的です。

一方で、こうした調査結果はあくまで全国的な傾向を示したものにすぎません。

実際の職場では、下記のような環境や組織固有のストレス要因が存在することも少なくありません。

- 急な人事異動や役職変更の繰り返し

- 上司や同僚との価値観のズレ

- 業務ルールの不明確さや頻繁な変更

- 在宅勤務や夜勤シフトによる孤立感

こうした現場特有のストレス要因を見落とさないためには、自社・自部署の状況を定期的に見直す視点が不可欠です。

効果を出すために必要なメンタルヘルス評価

メンタルヘルス対策に取り組むうえで、まず重要なのは、「今、職場がどのような状態にあるのか」を正しく把握することです。

不調が表面化してからでは遅く、未然に気づき、予防につなげることが重要です。

そのためには、個人のストレス状態だけでなく、職場環境そのもののリスクまで含めて見える化する必要があります。

ここでは、目的に応じた代表的な評価手法を整理し、職場のメンタルヘルスをどう捉えていくべきかを解説します。

◯目的別にみる職場のメンタルヘルス評価手法

| 目的 | 評価手法 | 特徴 |

| 組織全体のストレス状況を把握 | ストレスチェック(高ストレス者・集団分析) | 年1回の法定調査。部署別の課題を可視化できる。 |

| 部署ごとのリスク傾向を知る | 集団分析(スコア比較・偏差値) | ストレス要因ごとの強弱を部署単位で比較可能。 |

| 日常の変化を捉える | パルスサーベイ(簡易アンケート) | 定期実施で現場の空気の変化を追える。 |

| 個人の異変に早く気づく | 面談・1on1・行動観察 | 管理職の観察力と関係性が鍵となる。 |

これらの手法を組み合わせることで、「なんとなく感じる不調」ではなく、客観的なデータに基づいた実効性のある対策が可能になります。

特にメンタルヘルス対策をこれから始める、あるいは体系的に取り組み直したい企業にとっては、以下のステップが効果的です。

1. ストレスチェックと集団分析で、まず職場全体の傾向を把握する

2. 高ストレス傾向の部署に対して、パルスサーベイやヒアリングを実施する

3. 見えてきた課題に対して、施策を立ててPDCAを回す

「測って終わり」ではなく、「見える化 → 対話 → 改善」まで一貫して取り組むことが、組織の変化につながります。

まずは、全体像の把握と重点領域の特定から始めてみましょう。

定着率と生産性が変わるメンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策に取り組むうえで重要なのは、「誰が」「何のために」「どのように」対策を行うのかを整理して理解することです。

厚生労働省は、職場のメンタルヘルス対策を以下の2つの視点から分類しています。

▶ 全体像を図でつかむ:2つの視点からの分類

| 分類の視点 | 分類 | 内容の概要 |

|---|---|---|

| 目的による分類 | 一次予防:未然に防ぐ 二次予防:早期に気づく 三次予防:再発を防ぐ | 不調の予防・早期発見・復職支援の3段階で対応 |

| 実施主体による分類 | セルフケア ラインによるケア 産業保健スタッフ等によるケア 外部資源によるケア | 実際に「誰が実施するか」に応じた4つの分類 |

この2つの視点を組み合わせて捉えることで、自社にとって「いま必要な対策」がどこにあるかが明確になります。

今回は実施主体による分類について詳しく紹介していきます。

セルフケア(労働者本人)

目的:

一時予防(不調の未然防止)

主な取り組み:

- ストレスへの気づき

- 生活習慣の見直し(睡眠・運動・食事)

- 相談先の把握

ポイント:

- 最初の気づきは「本人から」

- 情報提供や研修などで気づきを後押しする環境が必要

ラインによるケア(上司・管理職)

目的:

一次・二次予防(予防+早期発見)

主な取り組み:

- 「いつもと違う」部下への気づき

- 1on1や面談

- 職場の雰囲気づくり

ポイント:

- 不調の兆しに早く気づき、声をかける

- 傾聴と信頼関係の構築がカギ

※「いつもと違う」部下の様子の例

- 遅刻・早退・欠勤が増える

- 無断欠勤、連絡のない欠勤がある

- 残業・休日出勤が極端に増える

- 思考力・判断力の低下、業務の停滞

- 会話や報連相がなくなる(または極端に増える)

- 表情・動作に元気がない(逆に落ち着きがない)

- ミス・事故の増加、不自然な言動

- 服装が乱れる・清潔感を欠く

産業保健スタッフ等によるケア

目的:

二次・三次予防(早期対応・再発防止)

主な取り組み:

- ストレスチェック

- 面談

- 健康相談

- 復職支援

ポイント:

- 専門職の視点での対応が必要

- 職場の仕組みにどう組み込むかがカギ

外部資源によるケア(EAPなど)

目的:

一次〜三次予防すべてに関与

主な取り組み:

- 外部相談窓口

- カウンセリング

- 復職支援

- 外部研修

ポイント:

- 中立性・安心感のある対応が可能

- 社内対応が難しいケースにも活用できる

メンタルヘルス対策は、一部の人の努力だけでは成り立ちません。

4つの主体が連携し、一次〜三次予防のすべての段階を継続的にカバーすることが理想です。

まずは「今、自社に足りていないのはどのケアか?」を明らかにし、戦略的に取り組むことが、健全な職場づくりの第一歩となります。

まとめ

いま、企業に求められているのは「人が辞めない環境」を戦略的につくること。

その起点となるのが、メンタルヘルスへの取り組みです。

心の不調は、放っておけば離職・休職につながり、経営にも確実に影響を及ぼします。

一方で、早い段階から対策に取り組めば、不調を防ぎ、組織のパフォーマンスも確実に向上します。

メンタルヘルスは「コスト」ではなく「投資」。

人と組織の持続可能性を高めるために、いまこそ本気で向き合うときです。